«Язык. Культура. Читательские компетенции» — тема этого года объединила публичные лекции конкурсантов в единый цикл, в котором был и свой пролог, и свое окончание. Выступления участников конкурса настолько захватили всех, кто их слушал, что как только выключался микрофон по ту сторону монитора, в аудитории разгорались горячие споры и обсуждения услышанного. Как выяснилось, в учительском сообществе не все однозначно, здесь оказались представители самых разных читательских категорий. И те, кого в детстве усаживали за книжку с трудом, и те, кто читал с фонариком под одеялом. Какие только гипотезы не выдвигались, и каких только мнений мы не услышали! Наверно, это самое главное в сегодняшнем мероприятии — не оставить равнодушным, заставить задуматься…

Как вступление к теме прозвучало выступление Антонюк Натальи Сергеевны : «Современные дети не любят читать: причины и пути решения проблемы». Рассмотрев различные причины этой проблемы, в том числе и медицинские, оратор сделала акцент на решающей роли семьи в привитии любви к книге. И с этим, безусловно, нельзя не согласиться. В семье, где все смотрят телевизор и найти хорошую книгу на полке невозможно, ребенок никогда не заинтересуется чтением. Однако, известны и другие случаи, несколько выпадающие из этого контекста. Мой знакомый, профессор, одна из комнат в квартире которого была полностью переоборудована под библиотеку, пытался приучить своего сына к чтению таким образом. Он читал ему вслух до самого интересного момента, а затем ставил книжку на полку, предлагая закончить чтение самостоятельно. Ребенок молча провожал его жест унылым взглядом и тащился к телевизору. Получив твердую четверку на экзамене по литературе, страстной любви к чтению он никогда так и не испытал. Возможно, всему виной новый наступающий век информационных технологий. Но, как мне кажется, и это не главная причина. Психологический фенотип личности, степень воображения и другие особенности также диктуют степень читательской заинтересованности.

Как вступление к теме прозвучало выступление Антонюк Натальи Сергеевны : «Современные дети не любят читать: причины и пути решения проблемы». Рассмотрев различные причины этой проблемы, в том числе и медицинские, оратор сделала акцент на решающей роли семьи в привитии любви к книге. И с этим, безусловно, нельзя не согласиться. В семье, где все смотрят телевизор и найти хорошую книгу на полке невозможно, ребенок никогда не заинтересуется чтением. Однако, известны и другие случаи, несколько выпадающие из этого контекста. Мой знакомый, профессор, одна из комнат в квартире которого была полностью переоборудована под библиотеку, пытался приучить своего сына к чтению таким образом. Он читал ему вслух до самого интересного момента, а затем ставил книжку на полку, предлагая закончить чтение самостоятельно. Ребенок молча провожал его жест унылым взглядом и тащился к телевизору. Получив твердую четверку на экзамене по литературе, страстной любви к чтению он никогда так и не испытал. Возможно, всему виной новый наступающий век информационных технологий. Но, как мне кажется, и это не главная причина. Психологический фенотип личности, степень воображения и другие особенности также диктуют степень читательской заинтересованности.

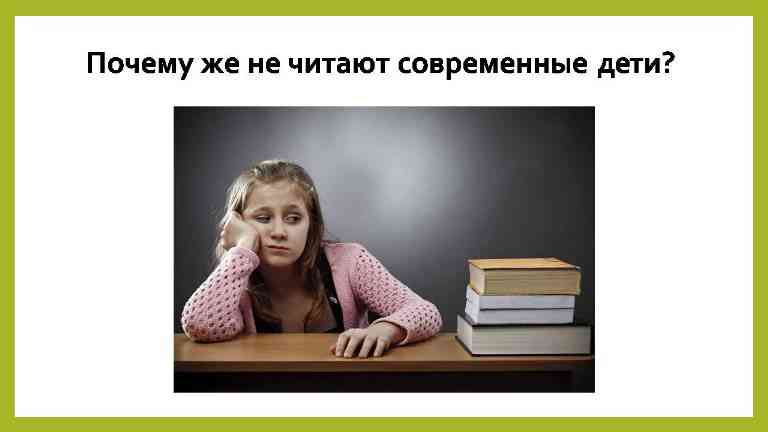

Тему продолжила развивать Дубинина Валентина Алексеевна. Она познакомила слушателей с приемом технологии критического мышления ИНСЕРТ. данная технология работает как средство повышения читательской компетенции. Необычное название происходит из сложения первых букв:

• I — interactive (интерактивная)

•N — noting (познавательная)

•S — system for (система)

•E — effective (для эффективного)

•R — reading (чтения)

•T — thinking (и размышления)

Говоря в общем, суть технологии заключается в осознанном чтении текста и особых маркерах, которые помогают сосредоточиться на особенностях текста. Это действительно интересно и весьма практично, кроме того, дает простор учителю для индивидуальной работы с каждым учащимся и развития его читательских компетенций.

Говоря в общем, суть технологии заключается в осознанном чтении текста и особых маркерах, которые помогают сосредоточиться на особенностях текста. Это действительно интересно и весьма практично, кроме того, дает простор учителю для индивидуальной работы с каждым учащимся и развития его читательских компетенций.

«Урок иностранного языка — это пересечение культур, практическая межкультурная коммуникация, ведь каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом скрывается обусловленное национальным сознанием представление о мире», — так начала свою лекцию Копылова Наталья Николаевна. Безусловную связь языка и культуры педагог рассмотрела в аспектах обучения иностранному языку: обучения, профессиональном (переводчик, гид и др.), расширения кругозора. «Изучая иностранный язык, мы начинаем воспринимать этот мир по-другому, начинаем видеть и понимать другие ценности. Вы будто пропускаете культуру другой страны через себя и тоже начинаете мыслить по-другому». С этим нельзя не согласиться. А ведущей педагогической идеей оратора является формирование социокультурной компетенции на уроках иностранного языка через обучение учащихся в аспекте диалога культур.

От развития любви к чтению и формирования читательских компетенций плавно перешли к формированию правильной и красивой речи. В том, что «Правильная речь — признак уверенности, профессионализма и грамотности» никто не сомневался, но как этого добиться? Этим поделилась в своем выступлении Коршунова Ольга Викторовна. Тема вызвала много вопросов, в частности, как противостоять кургузой лексике интернет-общения, неграмотных ведущих многочисленных СМИ, окружающей нас неграмотной рекламе, а также агрессивному вторжению в русский язык иностранных слов и просто разного лексического мусора. В ответе педагога проявились настоящие бойцовские качества: возможности учителя не бесконечны, но противостоять этому необходимо. Добавим к этому, что противостоять интернету и СМИ может только педагог, обладающий безусловным авторитетом, харизмой, знаниями и чувством юмора. Дети — весьма чувствительные создания, замечающие любую фальш и манипуляции. Так что любое серьезное дело необходимо начинать с себя, и ставить борьбу за красивую и правильную речь, прежде всего, перед собой, побеждая врага лично.

Оптимистичным и жизнеутверждающим аккордом прозвучало выступление Рыбиной Марины Владимировны, закрывающим тему воспитания любви к чтению. Кто сказал, что современные дети не читают? Читают, да еще как! (а точнее, что!) Неординарная и актуальная тема чтения в пространстве молодежной субкультуры вызвала бурные обсуждения. Кто никогда не слышал о киберпанках, ванильках, а хикикомори представлял чем-то вроде муравьеда, в ходе выступления познакомился в этими молодежными объединениями. Марина Владимировна отметила, что всякая субкультура имеет свои литературные предпочтения, а быть начитанным и разбираться в литературных течениях среди молодежи даже престижно. Педагог отметила, что книги Уильяма Гибсона, Рю Мураками, Виолы Кантор, Мишель Беланджер и др. очень популярны у молодежи. Что же касается классической литературы, то тут педагог проявила себя большим оптимистом: «Дайте им время, и они непременно придут к ней».

Оптимистичным и жизнеутверждающим аккордом прозвучало выступление Рыбиной Марины Владимировны, закрывающим тему воспитания любви к чтению. Кто сказал, что современные дети не читают? Читают, да еще как! (а точнее, что!) Неординарная и актуальная тема чтения в пространстве молодежной субкультуры вызвала бурные обсуждения. Кто никогда не слышал о киберпанках, ванильках, а хикикомори представлял чем-то вроде муравьеда, в ходе выступления познакомился в этими молодежными объединениями. Марина Владимировна отметила, что всякая субкультура имеет свои литературные предпочтения, а быть начитанным и разбираться в литературных течениях среди молодежи даже престижно. Педагог отметила, что книги Уильяма Гибсона, Рю Мураками, Виолы Кантор, Мишель Беланджер и др. очень популярны у молодежи. Что же касается классической литературы, то тут педагог проявила себя большим оптимистом: «Дайте им время, и они непременно придут к ней».

Честное слово, жаль, что все закончилось… (Поймут ли меня правильно финалисты?)) Но не будем унывать, впереди самая приятная часть конкурса — награждения, поздравления, слова благодарности и признательности.

Материалы конкурсного мероприятия «Публичная лекция»

Антонюк Н.С. «Современные дети не любят читать:

причины и пути решения проблемы». файл .pptx 1,78 Мб

Дубинина В.А. «Инсерт — приём технологии критического мышления

как средство повышения читательской компетенции обучающихся». файл .pptx 3,20 Мб

Рыбина М.В. «Чтение в пространстве молодёжной субкультуры». файл .pptx 5,02 Мб